畳織りを織る

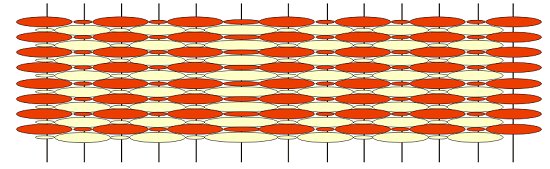

| 畳織りの柄は図1のように、経糸の密度を粗くし、緯糸の色を変える事により表現されています。図1の場合は平織りですが、これを、4本踏み木、4枚あすびで織ることにより様々な柄を織り出すことができます。 |

|

図1 |

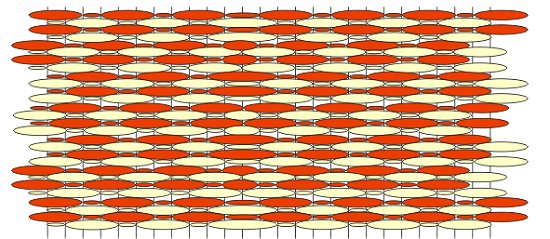

| 図2は図3の組織(柄)を畳織で織り出した場合です。緯糸によって柄が作られている事がわかります。 |

|

| 図2 図3 |

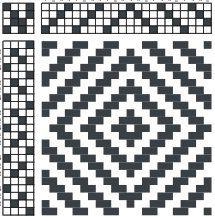

| 通常の組織を畳織りの組織に変換するには、踏み方を変え、緯糸の色を1本置きに変えることにより行なわれます。 図3では「1 3 2 4 -・・・・ 4 2 3 1-・・・・」を繰り返し踏んでいます。これを畳織りにするには図4の変換表により、図3の踏み木踏み順番号を、畳織り踏み木踏み順番号に変更し、1本置きに緯糸の色を変えながら織り進みます。注意点は、図3の1つの踏み木の踏み順番号に2つの畳織りの踏み木踏み順番号が対応していることです。1つの踏み木動作に2つの踏み木動作が対応しているため、畳織りでは図3での踏み木を繰り返して踏む事が可能で、行方向には自由に拡大が可能です。(図2では図3の1動作に2動作×2回が対応しています。) |

|

| 図4 |

| 2枚のあすび枠が1本の踏み木に結合された結合状態のうち72typeは、全て図3の結合状態に変換可能(手織り豆知識 柄の規則性 結合状態Ⅱをご参照下さい)ですから、この変換表により、72typeの結合状態で構成されている組織(柄)は、全て畳織りで織る事ができます。 |